當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮裹挾著麻辣燙的香氣涌向隴上,這座古城只是報以千年沉靜的眸光。

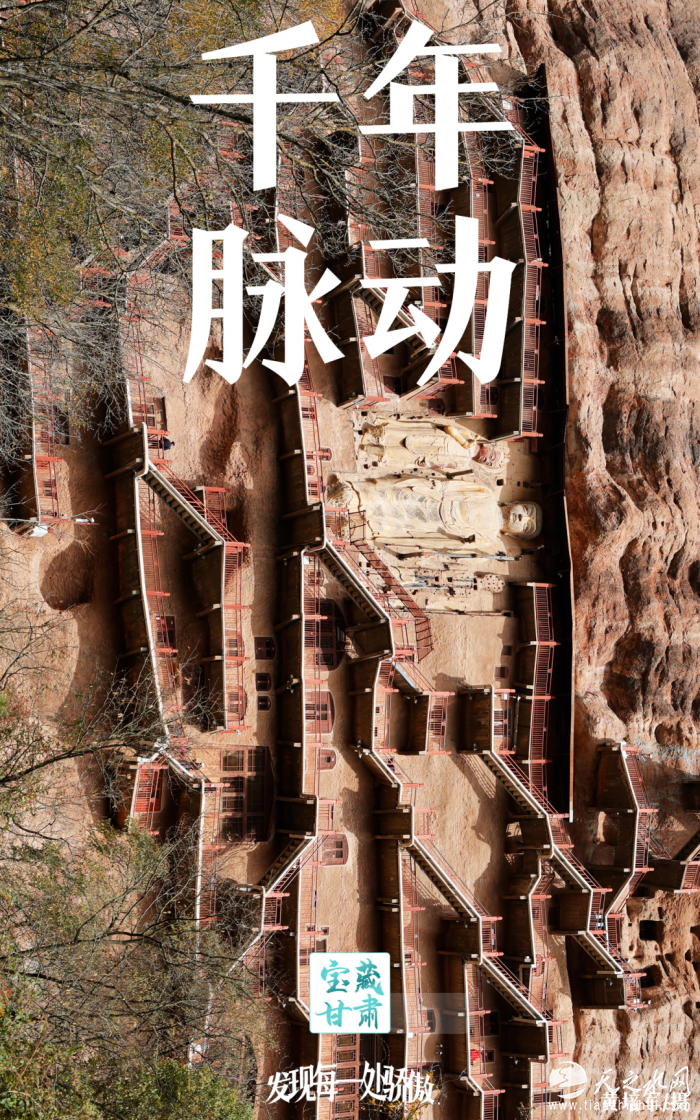

麥積山石窟摩崖大佛。新華社記者郎兵兵/攝

麻辣燙、花牛蘋果、秦安蜜桃……這些舌尖上的符號,先于“天水”這個歷史文化名城闖入大眾視野,被人們熟知。

但若只停留在味覺的淺嘗輒止,那你就未曾真正讀懂這座城。

天水,絕非舌尖的片刻歡愉所能定義。

這座城市的真味,在于感受那冊頁已然泛黃但回音徹響的文明長卷。

孤峰上的時間琥珀

自天水城東出發(fā),穿越秦嶺的蔥蘢山巒,一座奇觀陡然撞入眼簾——麥積山石窟。

其以麥積煙雨位列“秦州八景”之首,被譽(yù)為“東方雕塑陳列館”。

麥積山石窟。新甘肅·甘肅日報記者丁凱/攝

2014年,麥積山石窟作為“絲綢之路:長安—天山廊道的路網(wǎng)”的遺產(chǎn)點(diǎn)之一,被納入《世界遺產(chǎn)名錄》。

它并非尋常山岳,而是造物主遺落在秦嶺的一枚時間琥珀,其形其質(zhì),仿佛專為銘刻匠心而設(shè)。

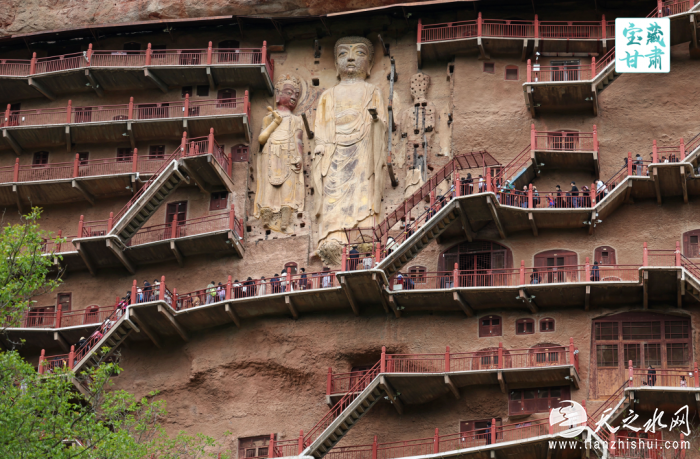

麥積山景區(qū)人潮涌動,人氣爆棚。新甘肅·甘肅日報記者田蹊/攝

1600多年前的十六國時期,一代代匠人便在這隴右奇峰麥積山上鑿石為窟,塑泥成佛。

那些蜂巢般密布的窟龕,每一道刻痕都是歷史的印記。

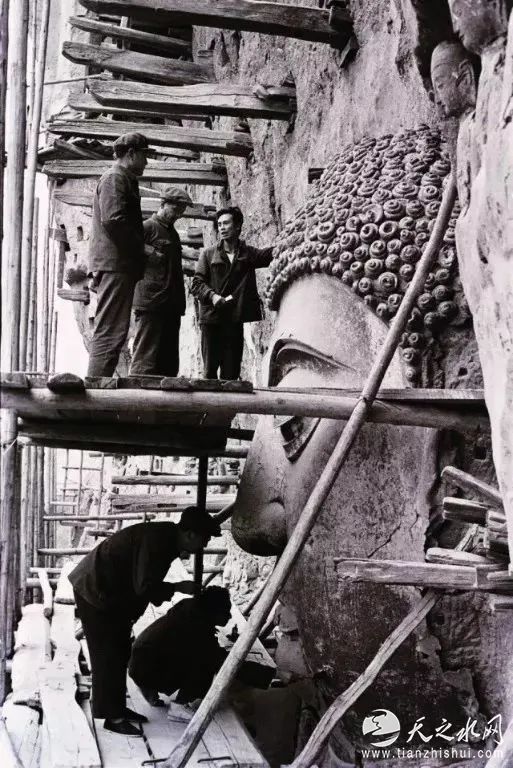

時間的洗禮、自然的侵蝕、人為的損毀,都未能磨滅其承載的文明密碼。

麥積山石窟東崖大佛修復(fù)前調(diào)查。圖源:新華社

孤峰如麥垛,崖壁作畫布。

1600多年前,后秦第二位皇帝姚興在麥積山開窟造像,后經(jīng)10余個王朝的接續(xù)營建與重修,現(xiàn)存大小窟龕221個、造像3938件10632身、壁畫1000余平方米。

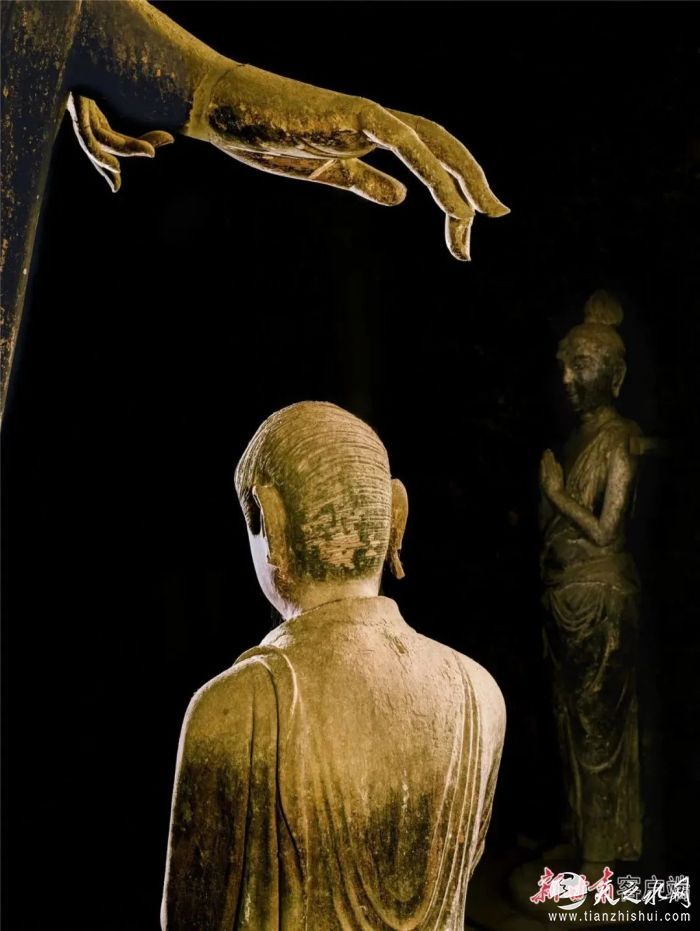

圖為麥積山石窟第062窟正壁的佛與菩薩造像。圖源:新華社

在這里,每一尊造像都是凝固的歷史。

駐足凝望時,仿佛能聽見歲月的低語,看見歷史正透過斑駁的塑像,娓娓道來。

攀上懸空的云梯棧道,貼近那些千年洞窟細(xì)細(xì)端詳——每一尊泥塑都仿佛被注入了生命,眉目間的神韻流轉(zhuǎn)千年。

游客在麥積山石窟參觀游覽。新華社記者郎兵兵/攝

在千年斧鑿之聲與山風(fēng)林濤的交響中,我們看到了無聲的文化交融:

第133窟“東方微笑”小沙彌,稚嫩中透悟禪機(jī);

第121窟菩薩與弟子“竊竊私語”,衣袂間流淌溫情;

第4窟窟頂之上,少見的“薄肉塑”飛天,似破壁欲出……

圖為麥積山石窟第133窟小沙彌立像,因微笑迷人,被譽(yù)為“東方微笑”。圖源:麥積山石窟藝術(shù)研究所

自1600多年前于后秦始鑿,佛陀的面容也在此悄然嬗變。

或高鼻深目、肩寬體健,或秀骨清像、褒衣博帶,或雍容莊重、豐潤飽滿……其演變發(fā)展保存了千余年來中西文化交流交融的印記。

走出麥積山,沿渭河溯源而上,一條“石窟走廊”豁然呈現(xiàn)。

圖為天水麥積山第133窟彩塑-唐。吳健/攝

麥積山、大像山、水簾洞……這些散落在絲路錦帶上的藝術(shù)明珠,默默見證著千年駝鈴、萬里風(fēng)塵中,人、物、信仰穿越時空的壯闊遷徙。

而天水,正是這傳奇絲路永恒的守望者。

八千年前的久久回響

當(dāng)麥積山石窟群以絕壁上的千年佛光,勾勒出東西方藝術(shù)的交匯坐標(biāo),大地灣遺址則用8000年的文明積淀,為這座城市鐫刻下時間的年輪。

數(shù)千年前,渭水河畔先民們辛勤勞作,繁衍生息孕育出史前文明的瑰寶——大地灣遺址。

大地灣是一處距今8000年~4800年的史前遺址,是我國新石器時代目前發(fā)現(xiàn)的早期重要遺址之一。

大地灣遺址。(資料圖)

那些保存完好的房屋遺址、精致的彩陶、炭化的谷物,無不訴說著一個遠(yuǎn)比我們想象中更為發(fā)達(dá)的史前社會。

大地灣遺址出土的陶碗和圓足碗(距今約7800~7300年)。新甘肅·每日甘肅網(wǎng)記者郭林玉/攝

站在遺址之上,仿佛能看見八千年前的炊煙裊裊,聽見先民勞作的聲響。

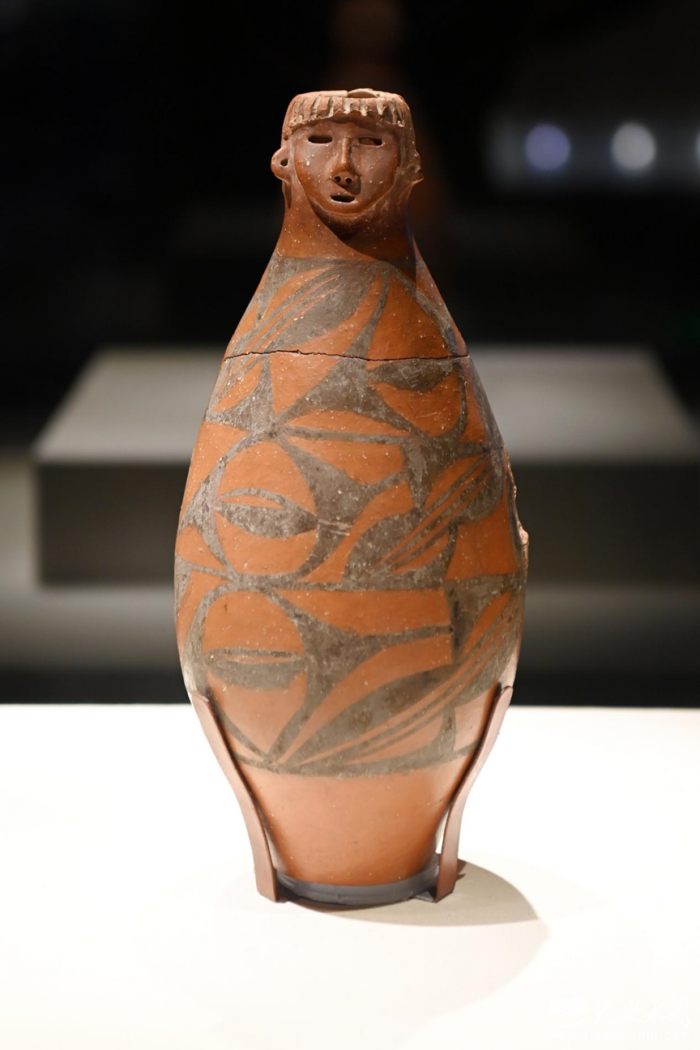

在大地灣遺址出土的文物中,最令人矚目的就是人頭形器口彩陶瓶。

這個留著齊劉海的“史前少女”,如今已成為甘肅省博物館的鎮(zhèn)館之寶之一。

圖為大地灣出土的人頭形器口彩陶瓶。新華社記者范培珅/攝

從彩陶到農(nóng)業(yè),從樂器到建筑……大地灣遺址以其領(lǐng)先時代的建筑技術(shù)、農(nóng)業(yè)文明和文化成就,將天水的文明史推至八千年前。

從先秦到今天,天水始終站在歷史舞臺的中央:

渭河中游、西漢水上游流域見證了秦人崛起的全過程,從這里出發(fā),他們跨越秦嶺,最終完成統(tǒng)一大業(yè)。

清水縣非子牧場。新甘肅·甘肅日報通訊員陳莉 王永強(qiáng)/攝

公元前890年,周孝王將秦亭(今天水一帶)賜予善于牧馬的嬴非子,這個看似尋常的分封,卻在隴山渭水間埋下了日后統(tǒng)一六國的文明火種。

歷經(jīng)二百余年的牧馬練兵,積蓄力量,秦人于公元前762年東遷陜西關(guān)中,開始了統(tǒng)一六國的步伐。

清水縣山門鎮(zhèn)壯美云海勝景。新甘肅·甘肅日報通訊員周文濤/攝

而中國最早的縣——邽縣、冀縣(今清水、甘谷縣境內(nèi))的設(shè)立,更彰顯了天水在早期國家治理中的重要地位。

今天的天水大地,依然留存著毛家坪遺址、牧馬灘秦墓遺址等散落在黃土溝壑間的早期秦文化遺存。

矗立于天水市秦州區(qū)市區(qū)的“秦風(fēng)在茲”牌坊。新甘肅·甘肅日報記者馮樂凱/攝

這些珍貴的文化印記,不僅訴說著“秦源”之地的歷史榮光,更見證了一個偉大民族從隴原走向中原的壯闊歷程。

在三國鼎立的歷史舞臺上,天水也扮演著舉足輕重的角色。

圖為東漢·掐絲焊珠蟠螭紋金帶扣。圖源:天水市博物館

作為蜀魏交鋒的戰(zhàn)略要沖,這里的每一寸土地都浸染著金戈鐵馬的傳奇色彩。

從諸葛亮六出祁山的壯志,到馬謖痛失街亭的遺憾,天水大地上演了一幕幕動人心魄的歷史活劇。

位于天水市秦州區(qū)西南的木門道遺址。(資料圖)

在這片兵家必爭之地,諸葛亮以智謀收服姜維,為蜀漢增添一員大將;張郃命喪木門道,為蜀魏之戰(zhàn)再添悲壯;馬謖的剛愎自用,讓街亭要塞毀于一旦……

游客在位于天水市秦州區(qū)的天水古城參觀游覽。新華社記者范培珅/攝

當(dāng)今人漫步在古老街巷,那些耳熟能詳?shù)娜龂适路路鹁驮谘矍爸噩F(xiàn),讓人不禁感嘆:

天水,這座千年古城,無疑是解讀三國文化最生動的注腳。

古柏森森下的文明脈動

天將破曉時,古柏最先醒來,晨光輕灑在青石板上。

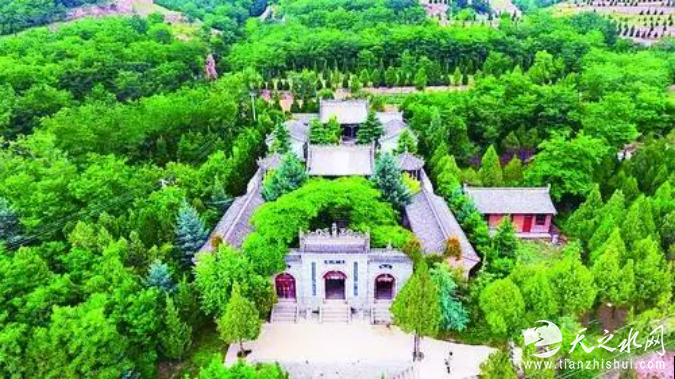

這座始建于明成化年間的古老廟宇,是我國保存最為完整、建筑年代最早的祭祀伏羲氏的廟宇。

它靜默地守護(hù)著一個民族的古老記憶與信仰。

伏羲廟。新甘肅·甘肅日報記者郁婕/攝

相傳人文始祖伏羲誕生于天水,他以龍為圖騰,點(diǎn)亮了華夏文明的曙光,“龍城”的稱號由此鐫刻進(jìn)天水的血脈。

伏羲文化,是天水悠遠(yuǎn)歷史長卷中最瑰麗的底色。

天水卦臺山景區(qū)。新甘肅·甘肅日報記者高檣/攝

傳說人文始祖伏羲氏,以開天辟地之姿,畫八卦、造書契、取火種、作甲歷、制嫁娶、創(chuàng)禮樂、立九部、制九針,引領(lǐng)華夏先民走出洪荒。

天水,也因此被尊為“羲皇故里”。

在天水市內(nèi),你會看到一座古柏掩映,散發(fā)著歷史幽香的古老廟宇靜守繁華。

2024(甲辰)年公祭中華人文始祖伏羲大典在天水隆重舉行。(資料圖)

穿行其間,每一方斑駁碑石,每一座巍峨殿宇,連同那高懸的匾額、精妙的木雕,都仿佛在低語著伏羲的悠遠(yuǎn)淵源。

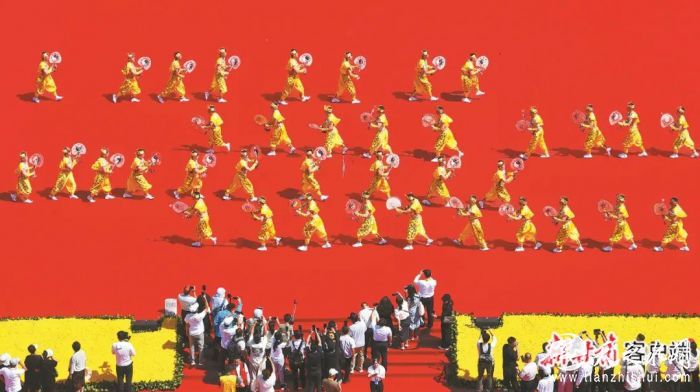

每年夏至,當(dāng)陽光穿過門框精準(zhǔn)地落在伏羲塑像上,莊嚴(yán)的公祭大典便拉開帷幕。

武山旋鼓舞表演。(資料圖)

來自世界各地的華夏兒女齊聚天水,在裊裊香火中完成一場跨越時空的文化尋根。

這一刻,伏羲不再是遙遠(yuǎn)的神話,而是融入每個華夏兒女血脈的精神圖騰。

那一株株蒼蒼古柏,一直都見證著一個民族對文明源頭的永恒守望。

天水,絕非流量的浮光掠影所能概括。

大型室內(nèi)情境體驗劇《天水千古秀》。新甘肅·甘肅日報記者丁凱/攝

大地灣遺址炭化黍稷中的“華夏童年”,伏羲卦臺上“一畫開天”的創(chuàng)世回響,西漢水

“蒹葭蒼蒼”的秦風(fēng)古韻,街亭古道“風(fēng)起隴西”的三國烽煙……

這片土地最動人之處,永遠(yuǎn)是那綿延流轉(zhuǎn)、未曾遠(yuǎn)去的人文底色。

秦州萬達(dá)廣場打鐵花表演。新甘肅·甘肅日報通訊員陳治平/攝

在這里,歷史從未遠(yuǎn)去。

它正透過每一縷風(fēng)、每一塊磚、每一尊像,娓娓道來一個關(guān)于起源、交融、傳承的宏大敘事。

已有0人發(fā)表了評論

您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊