又是一年七夕,這個節日從最初源于星象崇拜的祭祀,逐漸演變為今天的東方“情人節”,其內涵的流轉,一如“情”字本身的歷史。在當代語氣中,“情”多半指向男女愛戀。然而,若將目光投回歷史的長河,會發現“情”的旅程要曲折得多。它最初的含義偏向“實情”,而后衍生出“情感”的意思。到了市民文化勃興、個性思潮涌動的晚明,文人才在暢銷的世情小說中,將“情”和男女之愛空前緊密地捆綁在一起。同時,文人對“情”的探討與書寫也達到了一個前所未有的高峰。從王陽明、李夢龍等文人學者對“情”的理論探討,到馮夢龍和湯顯祖對“情”的文學實踐,我們能夠窺見明人對于“情”的不同理解,以及“情”的傳統義和新義在那個時代的交織。

一、“情”為何物?從“情實”到“人欲”

在中國古代的早期文本中,“情”并非專指情感,這一點已成為學界共識。如橋本昭典、陳鼓應等學者所論,先秦時的“情”,其基本含義是“情實”,即事物或人內心的真實狀況。無論是《尚書》中的“民情大可見”,還是《孟子》中的“是豈人之情也哉”,此處的“情”都更接近于“實情”或“本質”之意,指向一種客觀的真實,而非主觀的、波瀾起伏的情感活動。這一觀念的轉變,濫觴于戰國時期關于“性情關系”的討論。思想家們開始將“情”與人性(性)相連,視其為“性之質”(《荀子·正名》),即人性的真實內容與表現 。至此,“情”的內涵才開始向內心的情感傾斜。

到了宋明理學的體系里,“情”的地位更加微妙而復雜,明代對于“情”的重視,首先體現為心學對于理學的“情”觀念的革新。在南宋理學家朱熹的體系里,心、性、情是一個秩序井然的家園,其核心是“心統性情”。在他看來,“性即理”,是家園的根本法則;“情”則是因外物而起的波瀾,是家中那個可能不守規矩的成員;而“心”,則是人的“虛靈”主體,既非等同于家規(性),也非等同于成員的情緒(情),它的職責是“知覺”與管束。如此,情雖是人性的自然流露,卻隨時可能因“遷于物”而行差踏錯,需要“心”這位大家長時時加以省察與節制,以確保“發而皆中節”。在這套森嚴的等級中,“情”的地位無疑受到了壓抑,它的正當性,需要時刻接受“理”的檢驗和“心”的管束。

在王陽明那里,“心即理”將心、性、情多元的結構統一了起來,在他看來沒有外在于心的天理,也沒有外在于心的“性”與“情”。“心”的本體便是天理,作為“心之用”的“情”也被視作“自然之流行”,如他所說,“七情順其自然之流行,皆是良知之用”。這意味著,喜怒哀樂不僅可能是偏離正軌的危險支流,同樣也是“良知”(此心此理)最本真、最直接的呈現。只要情感的生發是自然的、無所執著的,它本身就是善的,就是天理的體現。這一思想的轉向,為“情”的正當性找到了堅實的哲學地基。此后,在其影響下,陽明后學們更是將這股思潮推向極致,王艮的“百姓日用即道”、李贄的“童心說”,都是在高揚人鮮活的本真之情。

王陽明畫像

這種從心學內部生發出的對“情”的尊崇,并非僅僅停留在書齋里的哲學思辨,而是深深植根于明代激烈斗爭的政治環境之中。明代皇權極盛,但同時士人的反抗也極激烈。皇權力圖將自身塑造為萬世不變的天理,將皇帝的心等同于圣人之心,在這種背景下,強調“心即理”,將是非判斷從依托皇權收回士人的內心情感,就具有了反叛的意義。在這樣的時代背景下,文人士大夫對“情”的論述,也常常暗含著人格理想與政治關懷。文壇領袖李夢陽論詩,開篇便強調萬千法度皆需“情以發之”,在他看來,詩歌的根源在于“情者,動乎遇者也”,是士人內心真情的自然勃發。這種對“真情”的執著,也體現在他“豪杰”式的狂傲人格與直言敢諫的政治實踐中。

然而,也需看到,這些文人士大夫所高揚的“情”,雖已遠較前代更為深刻和重要,但其內涵很大程度上仍未超越“情實”(真實無妄)與“情感”(感時傷世)這兩層古義。他們所言的“情”,更多指向的是士人階層面對家國天下時,一種發自肺腑的真誠與擔當。“唐宋派”的代表文人唐順之論文章本色,追根溯源,最終歸于“忠誠愛國不能自已之情”;李夢陽論詩雖主情,其旨歸仍在“詩言志”的傳統中。這份“情”,是士人風骨的寫照,是道德人格的延伸,是一種根植于儒家傳統的家國情懷,與今天所理解的、側重于男女之愛的情感,仍有巨大的差別。“情”字更多地指向男女之愛,市井男女可以為之生、為之死的生命沖動,則主要表現在明代的世俗文學之中。

二、《情史》:匹夫匹婦的情愛百科

晚明文人對“情”的癡迷,最直觀的體現莫過于馮夢龍輯錄的《情史類略》(通稱《情史》)。這部奇書,與其說是一部歷史,不如說是一部關于“情”的博物志。馮夢龍將古往今來的情事分門別類,輯為“情貞”“情緣”“情私”“情俠”“情癡”“情幻”等二十四類,幾乎窮盡了“情”的各種形態。其所錄之事,上至帝王將相,下至販夫走卒,乃至鬼神精怪、花鳥蟲魚,無所不包,展現了明代人對“情”豐富多元的理解。

馮夢龍《情史》,岳麓書社,2003年8月版

馮夢龍在序言中試圖為“情”正名,提出“六經皆以情教也”,意圖將凡人之情比附儒家教化,從而獲得合法性。然而,他所呈現的情感世界,卻遠比禮教的框架更為寬廣、駁雜,甚至越軌。書中固然有符合儒家倫理的“情貞”一類,歌頌著如王世名之妻那般為夫殉節的貞烈女子,但更多篇幅,則描繪了那些逸出常規、令人驚嘆的“情”。

如“情癡”一類,將“情”極致激烈而近于病態的一面呈現出來,無論是為見一面而甘愿自宮的洛陽王某,還是相擁投水而死的王生與陶師兒,抑或那位獨具慧眼、能從眇一目的妓女身上看到絕代風華的少年,他們都活在“情”本身構筑的真實中,癡迷成了他們存在的方式。“情私”中的故事則多描述那些禮法之外的越軌之情,故事往往始于青年男女對父母或官府或世俗觀念的違抗,如張幼謙與羅惜惜的私下盟誓與幽會,最終通過其情感的真摯與堅韌,感動大官勛貴或父母,使“私情”被承認,終成眷屬。“情緣”“情幻”與“情靈”等類別,則大量引入了神鬼、宿命與因果報應的民間信仰敘事。無論是祝英臺的化蝶,還是符麗卿的鬼魂還愿,其背后都貫穿著因果報應的樸素觀念,真情必然得到回應,而負心薄幸則必然招到報應。“情俠”一類則凸顯了“情”與“義”的關聯,如古押衙為成全王仙客與無雙,不惜設計“賜死”無雙,偷梁換柱,最后為絕后患而自刎。他所為者非關男女私欲,而是一種為知己者死的“義氣”,這時的“情”已升華為一種超越個人利害的道德承諾。“情豪”與“情穢”兩類,更是將帝王將相荒誕奪目的情欲生活鋪陳開來,從隋煬帝的“迷樓”,到嚴世蕃的“香唾盂”,這些故事以其奇觀化的描繪,展現了“情”在權力催化下走向極端縱欲與敗壞的一面。除此之外,《情史》的視野還延伸到了“情外”所記錄的同性之愛,以及“情通”中人與萬物的情感聯結,其包羅萬象,可見一斑。

書中不少故事頗有趣味,如《昆山民》一篇,一戶人家為給病重的兒子“沖喜”,匆忙辦婚事,又怕兒子病體難支,便讓自家小女兒去陪伴新嫂嫂。誰知女方家也怕女兒嫁過去守活寡,竟讓自家的小兒子代替姐姐拜堂。結果,代兄拜堂的假新郎,與陪伴嫂嫂的小姑子,竟在洞房之夜將錯就錯,私諧魚水。鬧到官府,縣官卻道是“嫁女得媳,娶婦得婿”,干脆讓假鳳虛凰成了真夫妻。又如《情幻》類中的《張倩女》,衡州女子倩娘與表兄王宙相愛而不得,竟至于靈魂出竅,夜奔百里追隨情郎,一去五年,生兒育女,而她的肉身卻一直病臥閨中。直到五年后魂魄歸來,與病體合二為一,二人奇緣得諧。這類故事已成為后世乃至今天許多電視劇或通俗文學的故事模版。

當然,《情史》主要以獵奇為目的,其中對宮闈淫亂的許多描繪,即便以今人的眼光來看也頗為露骨,一些故事甚至十分粗鄙。而書中隨處可見陳舊的儒家倫理,對貞女等的推崇,也很是迂腐,以今天的眼光來看難免顯得落伍。然而,這些故事中仍有一些具有超越時代的魅力,即便是今天讀到,也深為感動。如“情化”卷中有篇短文《化鐵》,講述一位女子僅僅因為在樓上遙望過一個商人,便相思成疾而死。火化之后,“獨心中一物,不毀如鐵”,家人將其磨開,竟能“照見其中有舟樓相對,隱隱如有人形”。直到商人歸來,聽聞此事,抱著這顆心痛哭,此心才化為飛灰。“獨心中一物,不毀如鐵”用以形容刻骨的真情,細品之下含蓄雋永,頗有詩意。“情感”卷中亦有不少感人至深的故事,《連枝梓雙鴛鴦》一篇寫韓憑與何氏夫妻的愛情悲劇,他們被宋康王強行拆散,雙雙殉情。康王下令將二人分葬兩處,然而一夜之間,兩座墳上竟各生出一棵梓樹,“根交于下,枝連于上”,更有一對鴛鴦鳥,“雙棲于樹,朝暮悲鳴”,可見強權可以摧折骨肉,卻無法撼動真情。這些故事能夠穿越時間的魅力,正在于這種不被外物所定義、扭曲的真摯情感。

三、《牡丹亭》:“至情”的超越性

如果說馮夢龍的《情史》是在廣度上,為“情”繪制了一幅包羅萬象的世俗地圖,那么湯顯祖的《牡丹亭》,則是在深度上,將“情”的理念推向了極致。

湯顯祖的創作,根植于晚明士大夫的思想光譜,他與主張“童心說”的李贄神交,亦受王學左派泰州學派影響,其“主情”思想,正是這一思想譜系在文學上的最鮮明的回響。他曾言“世總為情,情生詩歌”,認為“情”是世間萬物的根本。比起馮夢龍更具商業性的輯錄性質,湯顯祖的創作承載著更深刻的文人關懷與形而上思考。這一點,集中體現在他為《牡丹亭》寫下的那段著名題詞中:“天下女子有情,寧有如杜麗娘者乎!……情不知所起,一往而深。生者可以死,死可以生。生而不可與死,死而不可復生者,皆非情之至也。”這段話,堪稱晚明“主情論”最鮮明的宣言。在這里,“情”不再僅僅是人欲的自然流露,甚至不再是“心”的附屬,而被賦予了一種超越性的、本體論的價值。它足以與壓抑人性的“理”相抗衡,成為一種能夠穿透生死、顛倒乾坤的根本力量。

《牡丹亭》(人民文學出版社,1963年4月版)內頁

杜麗娘的故事,正是這一理念最完美的戲劇化呈現。身為南安太守的千金,她是在“存天理,滅人欲”的森嚴閨閣中長大的。她日常所學的,是“有此身即有此理”的教條,讀的是“女四書”,是被解為“后妃之德”的《關雎》。然而,詩歌本身具有超越教條的感性力量,即便是被解為“后妃之德”,“窈窕淑女,君子好逑”的原始文句最終還是會解放一個人的天性,使她深為觸動,“講動情腸”,在春日游園的自然景象里,她感嘆“原來姹紫嫣紅開遍,似這般都付與斷井頹垣”,這不僅是惋惜春光,同樣是對青春生命的哀嘆。這種情動成為她與柳夢梅夢中相遇的機緣。在夢中,她與素未謀面的書生柳夢梅“話到其間”靦腆相敘,體驗到了生命中最本真、最自由的情感。也正是為了守護這份夢中之“情”,她不惜相思成疾,乃至殞命。這種毀滅,實則是一種雖未必自覺、但足夠決絕的反抗,它意味著,如果沒有自由舒展的情感,即便“死生事大”,也不足畏懼。而她死后魂魄不滅,終在梅花樹下與現實中的柳夢梅相遇,并最終還魂復生,成就姻緣,更成為“情”戰勝生死、超越禮法的最佳寓言。

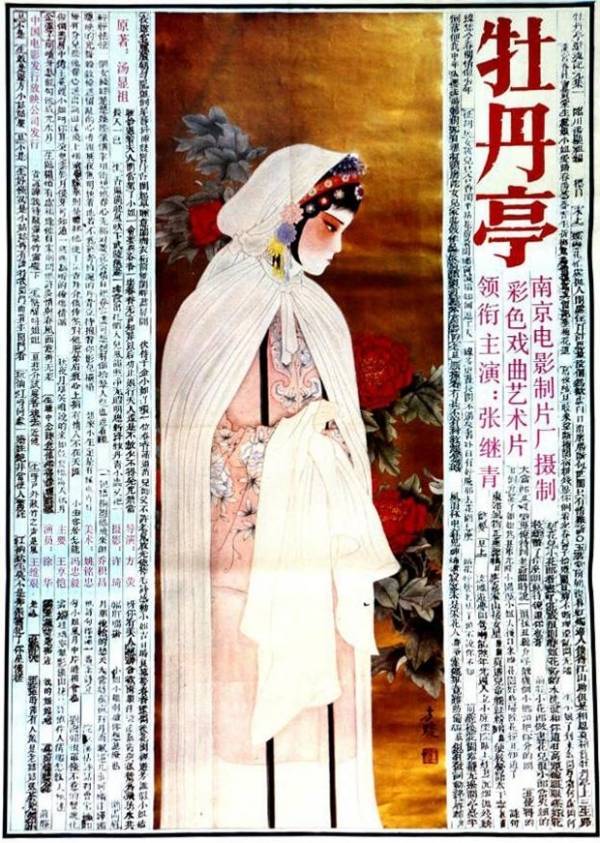

昆曲電影《牡丹亭》(1986)海報

相較于《情史》,《牡丹亭》中的“情”因此更呈現出自覺的超越性。馮夢龍筆下的情侶們,其抗爭多在現實層面展開,最終的結局,也往往仰賴于俠士義舉、官府青天,或是因果報應、宿命姻緣這類外在的、奇幻的力量。湯顯祖雖然也借用了“還魂”這一超現實情節,二人愛情的結局也是在類似于“機械降神”的機緣下完成的,但這更像是一種寓言結構。杜麗娘的抗爭,本質上是在靈與肉、生與死的界限上展開的一場內心交鋒。杜麗娘為情求索的每一步都充滿了主動性:夢醒之后,她沒有將春夢視為一場荒唐,而是執著地“尋夢”,在現實的花園中追索夢中痕跡;在病中,她自畫春容,并題詩其上:“他年得傍蟾宮客,不在梅邊在柳邊”,以便夢中人來尋。從游園驚夢到尋夢而死,杜麗娘的每一步都很主動。她的魂魄脫離了肉身的禁錮,反而獲得了更大的自由。也正是她的魂魄歷經尋訪,主動叩響了柳夢梅的窗扉,在人鬼之間建立起聯系,將夢中之情徹底落實于現實。

可以說,杜麗娘離魂尋夢,是在現實種種禁錮的情形下,對于“心”與“情”的力量掙脫束縛的隱喻,湯顯祖在題詞里說“情”可以超越生死,但其實他真正表達的是:情可以逾越那個阻隔人的自然天性的高高圍墻。

結語

從先秦的“情實”,到晚明的“至情”,“情”字含義變遷的背后,是古代人性觀念的變化。晚明文人,無論是如馮夢龍般為凡人俗情立傳,還是如湯顯祖般為“至情”高唱頌歌,都共同將“情”從外物的束縛中解放出來,賦予其正當性、豐富性與超越性。今天人們已不再諱言“情”,市場上圍繞“情”的文化產品也多如牛毛,但在晚明文人的筆下,“情”有著更豐富、某些時候也更“重”的意蘊。它既是人的自然天性,更是一個人回歸本真、對抗虛偽的根本道路,人們仍需要回顧這條道路,也仍在尋找這條道路。