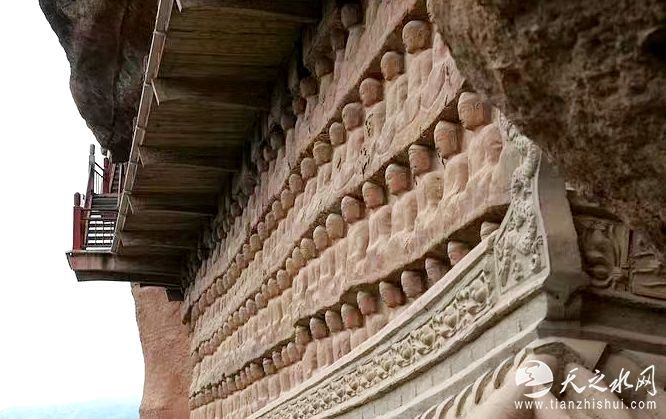

隴東南的群山間,麥積山石窟如一座凝固的藝術史詩。十六國后秦的斧鑿聲早已消散,凝結在時空里的“東方微笑”卻依然溫柔凝視著川流不息的時光和來來往往的人。

在距離麥積山石窟最近的天水師范學院,一場青年與石窟的邂逅正在上演。一群教師和學生以畫筆為舟,橫渡千年歲月,讓古老石窟與當代青年的心靈產生共振。

故事還得從25年前說起。那一年的一個秋日,來自陜西關中的西安美術學院大二學生王一潮第一次來到天水采風,第一次見到心心念念的麥積山石窟。當手電筒光束照亮第133窟的小沙彌,他瞬間被震撼了——童子嘴角上揚的笑意,仿佛穿越千年的純真問候。

“童子嘴角上揚的弧度里仿佛盛著千年陽光,眼尾細紋似有笑意流轉,連鼻翼兩側的陰影都透著孩童的天真。就像有人用指尖輕輕戳中了心臟。”回憶起那個瞬間,王一潮仍然心潮澎湃。“你能感受到工匠在塑造時的呼吸,他一定是帶著愛意的,不然不會讓微笑從泥胎里‘長’出來。”

在第44窟,他遇見了被譽為“東方微笑”的西魏佛像:佛身微微前傾,衣紋如流水般垂落,面容兼具女性的溫婉與神性的莊嚴,那抹含蓄的笑意仿佛能包容世間所有悲歡。在“散花樓”第4窟,他踩著腳手架近距離觀察“薄肉塑”飛天——面部浮雕的立體感與衣紋平面著色形成奇妙對比,當山風穿過棧道,壁畫上的飄帶仿佛即將揚起。

“古人用浮雕畫呼吸,用色彩畫風。”王一潮至今記得自己站在腳手架上的戰栗,“那一刻我突然明白,藝術不是冰冷的標本,而是活著的靈魂”。

這場邂逅成了命運的伏筆。畢業季,當天水師范學院來西安招教師時,王一潮看著招聘信息上有麥積山石窟附近的天水師范學院,毫不猶豫地簽了字。“我想離那個微笑更近一點。”他說。

從陜西人變成甘肅人,從學生變成教師,王一潮的生命逐漸與麥積山血脈相融。之后,他攻讀碩士時以石窟為論文方向,在核心期刊發表《麥積山第44窟西魏佛的女相化》,又拿下教育部人文社科項目,像一位執著的考古學者,用畫筆和文字破譯著石窟的藝術密碼。

徜徉在麥積山石窟的寶藏里,王一潮潛心鉆研,一待就是20多年。其間,他回到西安美術學院深造,毅然選擇麥積山石窟藝術研究作為主攻方向。這些年來,在他的手中,一篇篇論文不斷增加著石窟研究的厚度,也深刻解析著石窟藝術的文化密碼。

“第44窟的佛像是女相化的典范,那抹微笑既含慈母的溫柔,又有超越性別的神性。”在《麥積山第44窟西魏佛的女相化》一文里,他用獨到的視野發現了不一樣的麥積山石窟之美。這樣的發現不在少數。

王一潮最看重的,是把這份熱愛帶進課堂。“要讓學生們知道,在課本之外,還有一座活著的藝術寶庫。”

他還清楚地記得,第一次帶學生去石窟,讓他們在第44窟前站了10分鐘。“有人說佛像在看自己,有人說微笑里有光,這就是我想讓他們感受到的——藝術的心跳。”王一潮笑道。

“王老師讓我們在第44窟前靜立幾分鐘,駐足其間,目光與塑像的微笑相接,忽然讀懂了老師說的‘藝術的呼吸’。”2024屆學生馬云杰說。在畢業創作中,他毫不猶豫地選擇了圍繞麥積山石窟創作作品。

馬云杰的畢業作品,將石窟飛天與神舟十八號宇航員奇妙同框。“去年看到航天視頻里的‘太空飛天’,突然想到麥積山壁畫的‘滿壁風動’——古人用藝術記錄想象,我們為什么不能用現代視角重寫故事?”他說。

創作過程中,王一潮帶著馬云杰三上“散花樓”第4窟的腳手架。“老師指著壁畫說,你看這飛天的飄帶,線條里有風起的方向。”馬云杰模仿著老師的動作,“我突然明白,傳統不是照搬,而是找到它與當代的共振點”。最終,畫布上飛天的飄帶與宇航員的安全繩交織,礦物顏料的石青與航天服的銀灰碰撞出奇妙的和諧。

來自甘肅定西的學生莫少榮起初對麥積山石窟的認知僅停留在“著名景點”,也是王一潮的課堂改變了這一切。

莫少榮回憶,大二那年,他第一次以“研究者”的身份走進石窟,在第133窟的小沙彌前停留良久,“當我蹲在地上細看童子的眉弓線條,突然發現他的微笑竟有‘治愈系動漫’的感染力”。

這份發現點燃了他的創作熱情。畢業作品《麥積山石窟印象》中,他精選11幅具有代表性的泥塑與壁畫片段——從西魏佛像的“東方微笑”到北周壁畫的“飛天散花”,從憨態可掬的“男童”到溫婉靈動的“女童”——以組畫形式串聯起石窟的千年神韻。

“選素材時,老師建議我加入生活化的造像,說‘有人情味的藝術才能走進人心’。”莫少榮說,王一潮不僅指導他如何用礦物顏料還原壁畫的古樸質感,甚至親自示范如何通過構圖讓11張作品形成“流動的敘事”。

在隴南成縣姑娘毛利媛的筆下,石窟藝術有了另一種打開方式。她的畢業作品聚焦博物館場景:游客們駐足凝視石窟復制品,光影在畫布上流淌,古老壁畫與現代展陳形成耐人尋味的對話。

“上選修課之前,我對石窟的印象只有‘古老’兩個字。”她坦言,“但當我蹲在第4窟腳手架上,親眼看到‘薄肉塑’的立體感,才知道什么叫‘古人的匠心’”。

為了這幅畫,毛利媛在麥積山泡了3個月。她觀察游客的神情——有老人對著佛像落淚,有孩子模仿飛天的姿勢,這些細節都被她捕捉進畫里。

“藝術要讓人看見文化的煙火氣。”如今已考取公務員的她,計劃將石窟研究中的田野調查經驗運用到檔案工作中,“文化遺產保護不只是專家的事,每個人都能成為傳承的鏈條”。

在天水師范學院,麥積山石窟不再是教科書上的詞條,而是流動的創作源泉。在王一潮的工作室,墻上貼滿學生們的創作草圖:有人將石窟紋樣設計成潮牌衛衣圖案,有人用數字技術復原損毀的北周壁畫,還有人以小沙彌為原型創作系列表情包。

“每次看到這些腦洞,我都覺得很驚喜。”王一潮笑著說,“曾經有學生問我,古人如果能看到我們的時代,會怎么創作?我說,他們一定也會像我們一樣,把當下的心跳融進筆下”。

這種跨越時空的對話,正在年輕一代中悄然發生。馬云杰在短視頻平臺分享“飛天宇航員”的創作過程,收獲眾多青年人點贊;毛利媛的博物館題材作品被選入文化作品展;更多學生在畢業創作后,自發成為石窟藝術的“野生講解員”。正如王一潮常說的:“真正的傳承,不是把文物放進玻璃罩,而是讓它住進年輕人的眼睛里、手心里、心尖上。”

當暮色浸染麥積山,第133窟的小沙彌依然微笑著。“麥積山的風掠過棧道,仿佛帶來千年之前工匠的低語,又混著現代青年的筆尖沙沙聲。這抹穿越時空的微笑,正在一代又一代的凝視與創作中,煥發出新的生命力。”王一潮說。

已有0人發表了評論