多年以后,我才漸漸地了解那塊紅土地的歷史,它們在我的中年記憶里疊加起來,驅使我一次次回到那里,做穿越時空之旅——

1

1978年秋,父親從那里回到關中平原的老家探親,說是要把我帶到部隊去讀書。這一年,我已經在爺爺奶奶身邊寄養了10年。盡管很不情愿,還是被父親帶走了,而且居然很奢侈地從西安搭乘蘇式安-24飛機飛到了昆明。盡管在飛機上暈機吐得一塌糊涂,還是掙扎著從舷窗往下俯瞰了一下,映入眼簾的,是耀目的蒼翠與猩紅交織的陌生土地。

乘北京212吉普車自昆明城北上,一條嶄新的柏油公路沿著大山起伏盤旋著。近三個小時之后,即進入了那座散布在數十公里范圍的神秘軍營——F基地。

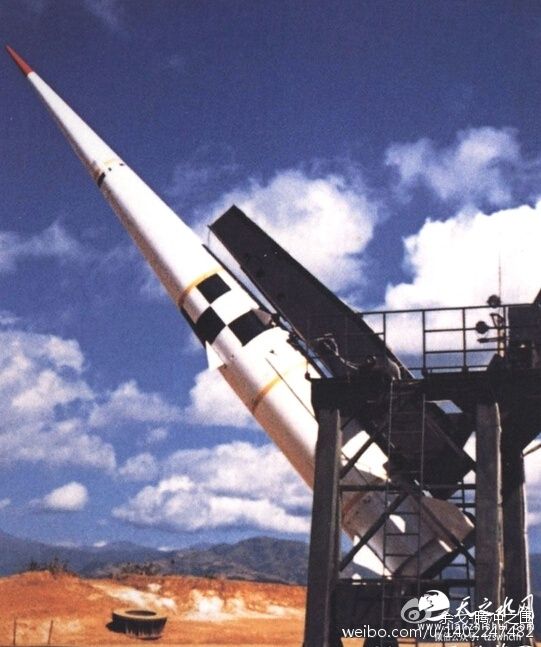

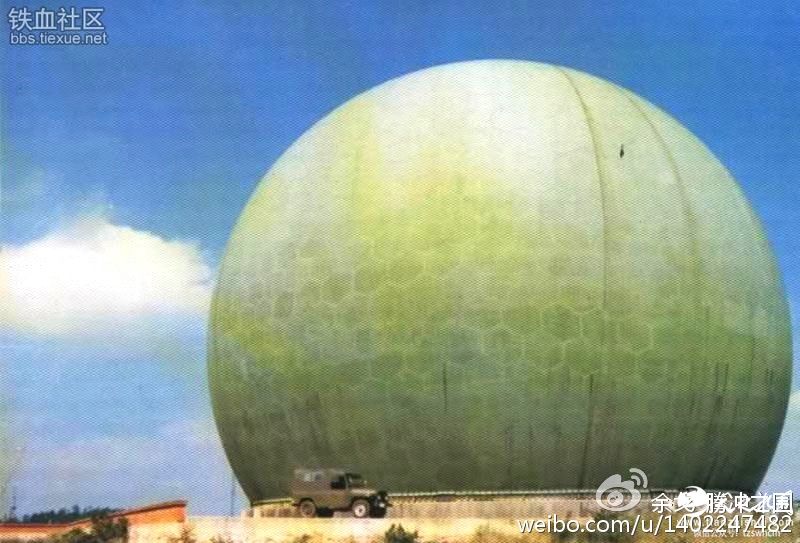

F基地承擔著中國導彈工程的延伸項目——反導試驗,它緣起于毛澤東主席于1964年下達指示的“640工程”。如今軍迷仍能在網上百度到那個謂之“反擊一號”的形狀奇特的導彈,它是用來攔截和摧毀來自敵方的洲際彈道導彈的,大致對應于美國“國家導彈防御系統”(NMD)中的“愛國者”或者“薩德”。

在簡單披露這些零星信息時,我的心里充滿著酸楚和遺憾,因為上世紀80年代初該項目因缺乏龐大的科研經費支持而下馬,F基地因之撤銷。曾經上萬人的F基地,在幾年內人員走空、營區荒蕪,如今僅有幾十名官兵留守營區。

但是,也正因為如此,曾在那里服役的老兵以及曾在那里長大的孩子,近年來一撥撥地回歸故地,在那座廢棄的老營盤追尋舊夢、流連忘返。

我正是千萬尋夢者中的一員。因了少年時代最美好的一段歲月在那里度過,懷舊的情愫來得格外強烈。甚至不久前還約了十幾個兒時伙伴,回到那里搭起帳篷露營、放映老電影,活動主題謂之“不忘初心”。

F基地的大本營,位于柯渡鎮附近一條蔭蔽的山溝內。據說,最初選址的人員搭乘飛機在空中勘察時,看中的是碧綠的稻田間一條小河縱貫而過的柯渡壩子。但當先遣部隊開進時,才發現這片可以種植水稻的平壩,正是當地老百姓生存的命脈,于是秉承“不占耕地或少占耕地,不移民或少移民,盡力減輕國家和當地群眾負擔”的原則,毅然放棄在平壩上規劃營區,而另行選址在其南部那條幽深的山溝內。因為溝口的懸崖峭壁上有一個深不見底的石洞,這個新開辟的營區就有了一個隱秘的代稱,叫做“大石洞”。

在F基地所在的大系統內,“大石洞”一度曾與“東風”、“馬蘭”齊名。

仍回到進入F基地的這條公路吧。也是多年以后我才知道,這條今天仍然少有人走的國防公路,在云南的歷史地位僅次于滇緬公路,雖然其長度僅有后者的十分之一。

據載,F基地組建之初,選址在新疆庫爾勒。然而,1969年8月,在新疆塔城發生了“鐵列克提事件”,蘇軍為報復當年3月在黑龍江珍寶島遭我重創的一箭之仇,悍然偷襲我邊防巡邏部隊,使我遭受嚴重損失。在中蘇大戰一觸即發的嚴重形勢下,組建僅兩年多的F基地被迫另行選址。1970年7月4日,奉中央軍委電令,F基地開始自大西北萬里轉場大西南,在滇北重建反導武器試驗場(代號“7204工程”)。

毫無疑問,剛剛興起的共和國“空天之盾”,需要尋找一條新的生路。

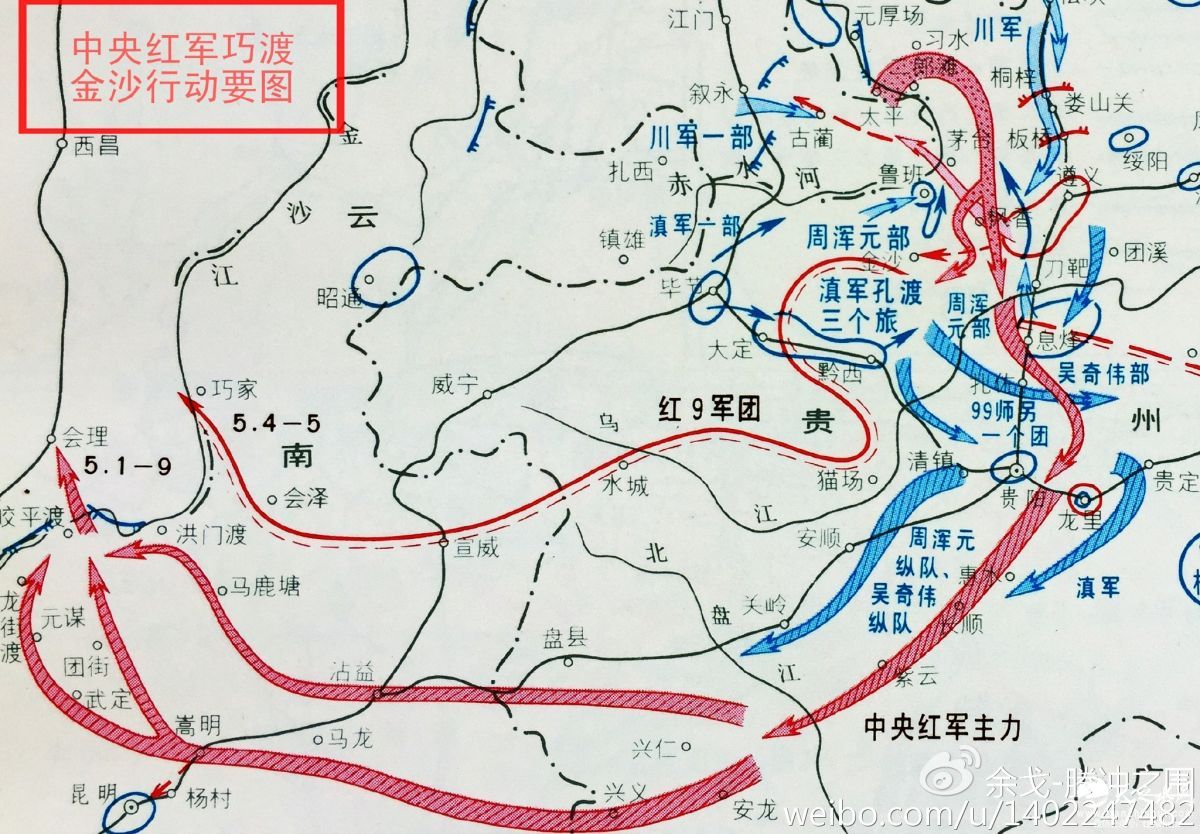

F基地轉場之時還沒有這條公路,近萬人及數百臺車輛、近千部機械裝備,是先后搭乘24批專列自黔西進至滇東嵩明的楊林火車站,而后走古老的馬幫道艱難進入滇北的新場區的——這正是當年中央紅軍長征時一軍團“兵臨貴陽逼昆明”的路線;而柯渡鎮則是中革軍委“調虎離山襲金沙”的中軍大營。

F基地的先驅者走紅軍的老路進入柯渡,同時要開辟一條直通昆明的新路,于是軍委總部調來了幾個工兵團和汽車團,承擔筑路和靶場建設、營區基建等重任。同時,云南省動員昆明、曲靖、楚雄所屬17縣民兵2萬多人,編成3個民兵團參加施工;不久又抽調省交通局下屬公路工程第4團加入,施工人力達到3萬多人。當時,以兩名軍人配屬一百個民兵,編成一個筑路連,分發炸藥和機械車輛等,劃分路段“承包”,這正是當年滇西民眾修筑滇緬公路的模式。

據說,此前云南省“革命委員會”的領導曾向周恩來總理反映:“云南太苦了,老百姓負擔很重,這條路可否不修?”總理簡單作答:“這條路必須修,且要修好!”

回味著總理這句話,我仿佛能看到他緊蹙著眉頭,將目光投向1935年4月29日在柯渡鎮為紅軍尋找生路那個夜晚。

2

據載,1935年4月25日,中央紅軍擺脫國民黨軍的圍追堵截,自黔西進入云南的東大門曲靖。28日,軍委縱隊從曲靖西屯、面店一帶出發,經馬龍的雞頭村、王家莊一線,率一軍團(軍團長林彪、政治委員聶榮臻)、三軍團(軍團長彭德懷、政治委員楊尚昆)均進駐尋甸境內。由于紅軍各路大軍連日向滇中疾進,迫使滇軍主力不敢離開昆明,而后面的追軍又無法及時趕到。這一情況表明,敵人已經無力阻止紅軍北渡金沙江,加之金沙江兩岸空虛,軍委首長抓住這樣的時機,果斷決定各路紅軍立即向金沙江推進,準備搶渡金沙江進入川西。

宏觀歷史敘事,總會略掉一些至關重要的細節。

比如,初次進入云南的紅軍,此時手上只有一份云南省略圖,圖上滇東北地名、路線都不很準確,特別是金沙江各渡口位置均未標明,軍委首長怎么就敢貿然將三萬大軍引向可能背水作戰的兵家“死地”呢?

開國空軍少將呂黎平,此時擔任紅軍總司令部一局作戰參謀。多年以后,他在回憶中道出了擁有地圖對于長征至關重要的作用:

1934年10月21日至25日,紅軍從江西于都西南的王母渡、新田之間突破敵軍第一道封鎖線,而后渡過信豐河(桃江),使8.6萬人順利進入湖南,正是因為事前對突圍地帶進行了圖上作業和實地勘察之后,才選定的突破口。但在突破第三道封鎖線到達臨武、藍山地域后,向湘江西進途中,因處在湘粵桂三省交界區,沒有大比例尺地圖。在敵人重兵追擊下,殿后的紅三十四師進入江華縣境內萌渚嶺山區,無法撤出渡過湘江,最終深陷敵軍重圍損失殆盡;師長陳樹湘受傷后被俘,蘇醒后從傷口處掏出腸子絞斷,慷慨就義。

據呂黎平回憶,紅軍進入滇東后的幾天,因為沒有精密地圖,僅靠詢問向導搜索前進,每天只能查明兩三天的行程,經常要走彎路。這使得上下都為之憂慮,迫切需要搜集大比例尺地圖,以迅速找到過江的渡口,擺脫緊追而來的敵人。

我不是宿命論者,但難以解釋的是:恰好1935年云南省測繪完成了第一套十萬分之一軍用地圖;而追擊紅軍的中央軍進入云南后也是兩眼一抹黑,云南省主席兼第二路軍總司令龍云,派人給擔任前敵總指揮的薛岳送地圖,恰好就被紅軍給“打劫”了。

戰事發生在曲靖以西8公里的關下村,時間為4月28日下午。擔任軍委縱隊打前站任務的作戰參謀呂黎平和管理科長劉金定,率領先遣分隊——偵察通信隊,發現從昆明方向駛來一輛汽車,立即伏在路邊向車輪開火,致使汽車拋錨。眾人端槍沖上去,俘虜了駕駛室里的一名軍官和幾名司機、押運員,并在車廂內發現十套十萬分之一云南省地圖,及云南白藥、宣威火腿、普洱茶等好東西。

經審訊被俘軍官,得到的口供是:本人是薛岳的副官李某,奉命前來昆明向龍云請求支援地圖和藥品,拿到后即準備返回貴陽,卻沒料到紅軍進展神速而有此劫。

當天晚上,毛澤東、周恩來、朱德、劉伯承等軍委首長與紅軍總部直屬機關即進至關下村附近,并決定在此地附近的三元宮宿營。劉金定和呂黎平匯報繳獲地圖的情況后,毛澤東如獲至寶,對二人大加夸獎,并打趣說:要“感謝”龍云,是他解了燃眉之急!

這一夜,自然是首長們讀圖、掌控各路部隊行軍進程的不眠之夜。

3

我雖然已經多次重回故地,卻沒有到過曲靖,它位于F基地大本營所在的尋甸縣境以東。通過衛星地圖檢索確認,320號國道上的關下村車站附近現在立著一塊紀念碑,碑文簡單記述了關下村戰斗始末,但不了解背景者恐怕難以體會這件事多么要緊。

4月28日夜,偵察科繼續審問薛岳的副官,實在問不出什么來,就讓他睡覺了,但29日早晨卻發現他跑掉了。劉伯承聽科長畢占云報告后,不高興地說:看守人員睡大覺,豈有不跑之理。

劉伯承似乎沒有特別生氣,雖然明白跑掉的這個副官已了解紅軍動態。當然,這可以解釋為拿到地圖、確認金沙江渡口位置后,紅軍首長們心里有了數;而薛岳追軍一時半會還來不了。我曾比較系統地翻閱過云南省及所轄市區州縣的文史資料選輯,其中有一篇文章的說法比較新鮮:此前,龍云與朱德暗中早有聯系,曾交換過密碼本,對這次紅軍借道過境云南心里其實有底。送給薛岳“禮物”的同時,已密電告知紅軍,雙方共同演出了一出“雙簧”給蔣介石看——這仿佛是三國時期張松獻地圖的翻版。

據我分析,這很可能是一種基于“事后心態”的想象,當不得真。

實際上,中央紅軍全部進入滇東后,中共中央曾于4月25日在富源營上召開會議分析形勢,認為蔣介石對龍云把持云南向國民黨中央鬧獨立早有忌恨,但苦于無法插手云南。此時,借追剿紅軍之機讓中央軍進入云南,正好達到控制目的;同時又可驅使滇軍與紅軍作戰,削弱其勢力。而云龍云害怕紅軍入滇搶其地盤,一方面企圖借蔣之力將紅軍攔截消滅于滇東;一方面又對中央軍入滇存有戒心,因此在軍事行動上未必能與中央軍保持一致。3月底,中央紅軍四渡赤水威脅貴陽時,在貴陽督戰的蔣介石急命龍云派第三縱隊司令孫渡率部東進“救駕”。但當紅軍入滇后,龍云于4月26日急令緊隨紅軍的三個旅停止追擊,趕回昆明防守。孫渡率部追至曲靖后,即轉向昆明集中。

4月29日,中革軍委于尋甸魯口哨向各部發出“萬萬火急”的《關于我軍速渡金沙江在川西建立蘇區的指示》,指出“由于兩月來的機動,我野戰軍已取得向西的有利條件,一般追敵已在我側后,但敵已集中70個團以上兵力向我追擊,在現在地區我已不便進行較大的作戰機動;另方面金沙江兩岸空虛,中央過去決定野戰軍轉入川西創立蘇維埃根據地的根本方針,現在已有實現的可能了。因此,政治局決定,我野戰軍應利用目前的有利時機,爭取迅速渡過金沙江,轉入川西,消滅敵人,建立蘇區根據地。”

為此,指定總參謀長劉伯承為渡江先遣隊司令,負責組成渡江司令部,統一指揮全軍渡江。決定紅軍兵分四路行動:一軍團搶占元謀龍街渡;三軍團搶占祿勸洪門渡;干部團搶占祿勸皎平渡,軍委縱隊隨干部團跟進,五軍團(軍團長董振堂、政治委員李卓然)殿后;九軍團(軍團長羅炳輝、政治委員何長工)在巧家至東川之間過江。一軍團從昆明東面和東北面繞過,兼有佯攻昆明,掩護其他縱隊的任務。

魯口哨,是從曲靖西進尋甸途中的一個小村。從關下村至魯口哨約30公里,從魯口哨至尋甸縣城約40公里。28日夜至29日上午,就在這短短70公里行程中,紅軍確定了前進方向。

29日,紅軍各路以急行軍速度,向金沙江方向推進:

一軍團從馬龍的紅橋、尋甸的塘子一線出發,進入嵩明縣境并攻克縣城。紅軍利用有線電話與昆明守敵通話,揚言要攻打昆明。先頭部隊還進抵距昆明15公里的大板橋,沿途張貼要攻打昆明的標語,造成威逼昆明之勢。昆明守敵被紅軍的佯攻所震撼,不敢出城應戰。

三軍團從高田村一帶出發,經七星橋攻克尋甸縣城。

軍委縱隊和五軍團則以急行軍速度,從嵩明、尋甸交界地帶超越一、三軍團,進駐姚家村。

4

姚家村屬尋甸縣先鋒鎮,就在鎮政府所在地東面兩公里處,均在今天東西走向的77號縣道沿線;路基下有一條與公路平行的小河,叫做蟒蛇河。先鋒鎮北面,是一座雙峰大山,兩峰分別叫做大黑山、饅頭山(地圖上標為斧頭山),海拔均為2700多米,是尋甸境內的制高點。

對于F基地的軍人和孩子來說,大黑山和饅頭山是無比神奇的存在,每天早晨都能看到太陽從那里升起。基地很多部隊曾去那里爬山拉練,父親所在的醫院組織人員去那里采過中草藥,孩子們則把能爬上大黑山當做“成人禮”來炫耀。

彼時的77號縣道,可能是由尋甸縣城通往柯渡鎮的舊官道。由先鋒鎮西行十幾公里,途經一個可“趕街子”的可郎村,進至下沙朗村后轉彎向北;再沿河谷前行5公里左右,經過甸尾村,即進入南北狹長約6公里的柯渡壩了。而77號縣道以曲尺形半包圍的這個區域,就是F基地的大本營所在地,包括基地本部“大石洞”、醫院、通信總站、子弟學校等單位。

不過,當時軍委縱隊似乎沒有走這條谷地里的官道,而是直接爬上大黑山,由制高點居高臨下向柯渡壩推進的。這當然符合軍事行動的原則。如此,紅軍就如同洪水般漫過了F基地的整個營區范圍,沿著大黑山東麓的山梁進入柯渡壩——多年以后,一想到兒時采蘑菇、撿松果時走過的山路,可能曾經也被毛主席、周總理、朱總司令走過,心里常常有點激動。

據柯渡鎮的老人回憶,紅軍是從丹桂后山小路下到壩子來的。那應該是4月29日傍晚時分。

丹桂,這個位于壩子最北端、柯渡河對岸的靠山小村,后來即因此進入了光輝史冊。如今,這里建有紅軍長征柯渡紀念館,主要包括中央紅軍總司令部舊址及毛澤東、張聞天、周恩來、博古、王稼祥等中央首長駐地舊址,分別在村中的兩戶地主宅院內。其中,紅軍總部駐的是漢族何姓地主的大四合院;中央首長駐的是回族楊姓地主的兩個并列打通的小四合院,軍委二局的無線電臺則設在這個院落側面的一座廣式閣樓內。

尋甸縣的全稱為尋甸回族彝族自治縣,柯渡鎮內漢族、回族、彝族及苗族雜居的情形很典型,而丹桂村的村民主要是回族和漢族。筆者曾簡單梳理過云南回族的來源,大概有三支:最早的一波應該是元代經略云南時隨蒙古大軍而來的色目人之后裔,此后是明朝將領傅友德、藍玉和沐英南征時帶來的回族將士后裔,而后是清朝“同治回亂”時被清軍鎮壓、強制拔營聚集至此的云南各地回族。

歷史上的民族恩怨三言兩語難以道盡,但當紅軍進入柯渡鎮的時候,此地的漢、回、彝、苗各民族已和睦相處了幾十年。比如紅軍總部和中央首長借駐的漢、回兩姓地主宅院,相隔不到百米,應是當時該村有代表性的兩戶人家。漢、回村民均以耕種、經商為業,生活習慣與風俗彼此尊重包容,呈現的是相安共處、共建家園的狀態。

但剛剛進入柯渡鎮的紅軍卻不了解這些情況,于是發生了一個意外的小插曲:

一天,一名紅軍小戰士誤把火腿帶入丹桂村南邊的回回村(今回輝村)清真寺,引起寺內阿訇和穆斯林的不滿。紅軍首長知道后,馬上帶著這名小戰士向阿訇賠禮道歉。之后,朱德總司令聞訊從丹桂村趕到回輝村接見了阿訇,在噓寒問暖之余,進一步宣傳黨的民族政策,并命紅軍宣傳員用紫土在清真寺墻壁上寫下“紅軍絕對保護回家工農群眾利益”的大幅標語。

歷經80年風風雨雨,這條紅軍標語竟然被保留了下來,成為黨的民族政策可以追根溯源的重要物證。“紅軍絕對不拉夫。”是則當年紅軍寫在丹桂村清真寺叫拜樓上的另一條標語,指向十分清晰。但在紅軍駐扎柯渡鎮的短短兩天內,卻有13名當地回族青年志愿報名參加了紅軍,被編成一個回民班,任命畢發斗為班長。

兩天后,這個回民班即隨紅軍踏上了長征之途。

后來,除班長畢發斗在臘子口戰斗后因傷掉隊返鄉之外,其余12名戰士自離開柯渡以后就一直杳無音訊,再也沒有回到故土。

5

自4月29日晚至30日,軍委縱隊在柯渡駐了兩天。

在這兩天時間,毛澤東、周恩來、劉伯承等中央和紅軍首長主要辦了一件大事:調度、指揮各路紅軍渡過金沙江。按預定方案,中央紅軍分四路從不同渡口渡江,居中路的軍委縱隊所選定的皎平渡自然最為要緊。

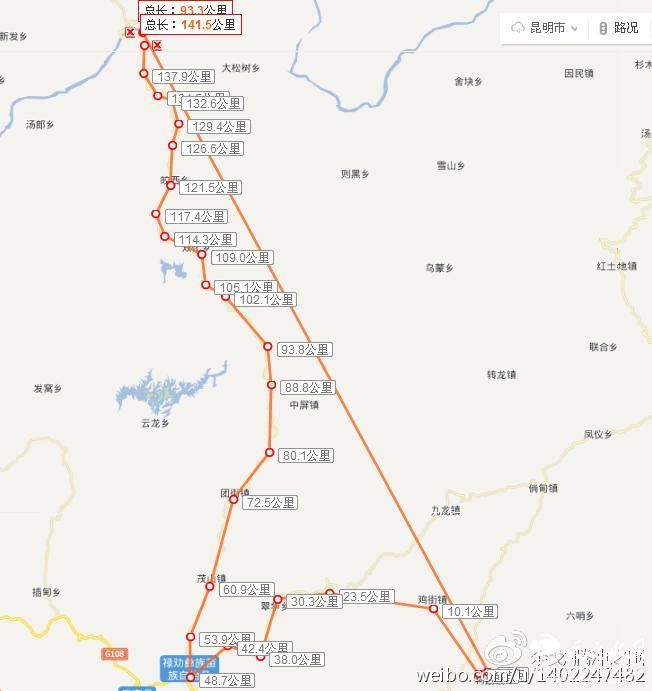

皎平渡位于柯渡鎮西北方向,在尋甸縣西鄰的祿勸縣最北部。從柯渡鎮出發,經雞街后過普渡河,由翠華下祿勸縣城后,又折向北進至茂山,再沿轎子雪山(屬烏蒙山脈)東南山腳的團街、撒營盤、皎平,即進抵金沙江皎平渡南岸。

這是今日能走汽車的縣級公路,行程至少在150公里以上;當時紅軍可沒法如此按部就班行進,必須翻山越嶺抄近道直奔目標。雖然已有地圖在手,但仍須有部隊探路、開路,特別是要把皎平渡渡口搶奪在手,這個任務落在了紅軍干部團第二營第五連連長蕭應棠身上。

干部團是在長征出發時由公略、彭楊兩個軍校合編而成的,全團有兩個步兵營和一個特科營,另外還有一個上級干部隊(簡稱“上干隊”)。學員除上干隊以外,都是從部隊抽調來的連排級干部——一些朝氣蓬勃和富有戰斗經驗的青年。干部團隨軍委縱隊行進,主要擔任警衛中央機關和首長的任務。

多年以后,蕭應棠在回憶文章中記述了在柯渡受領任務的前后過程:

4月的云南,天氣暖和得使人感到有些炎熱,只穿一件軍衣還不免汗流夾背。白漂漂的水田里,一撮一撮的禾苗被風吹得搖搖擺擺,好像是歡迎我們的隊伍一樣;兩邊小山上,紅花綠葉,樹木叢生,蜜蜂蝴蝶嗡嗡地飛來飛去,真是一個迷人的春天。但是,這美好的風光,我們卻連多看一眼都不能夠。我們不能停留,因為后面有十幾萬國民黨軍隊在緊緊追著我們。

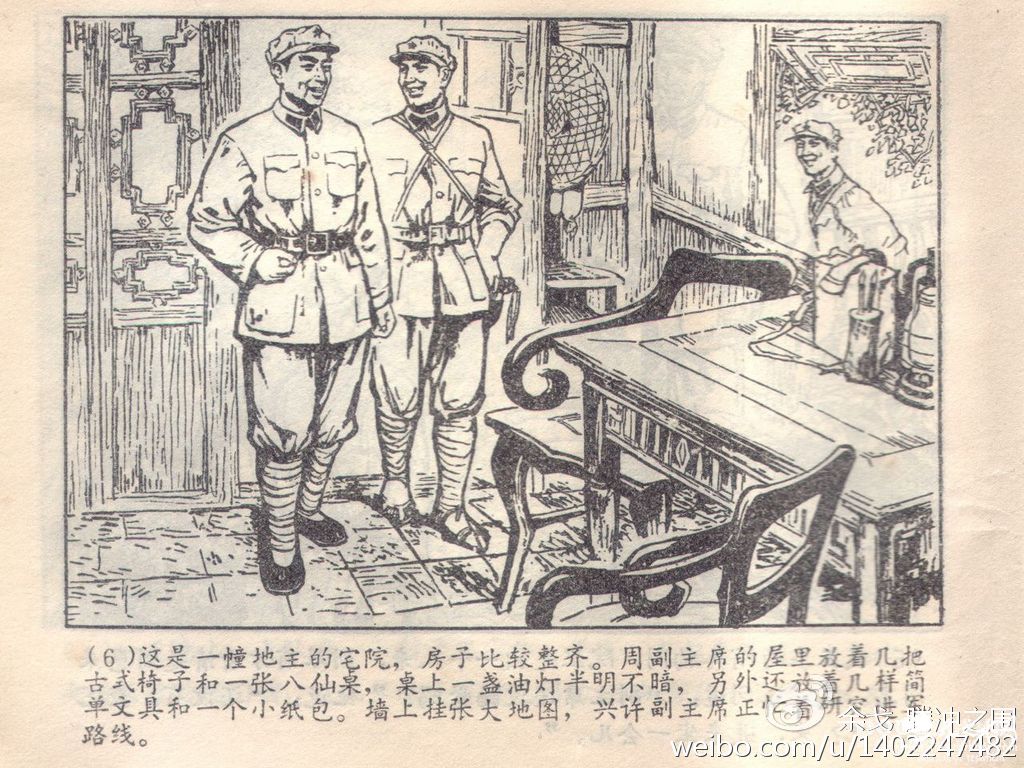

一天晚上,大隊在一個村子里宿營。半夜,我起來查哨,查到中央首長住的院子門前時,看見里面還有燈光閃動。這么晚了,哪位首長還不睡覺呢?正在和哨兵問話時,忽然從里面出來一個人,越走越近,到跟前才看清楚是周恩來同志。我在黑暗里立定了,問道:“副主席還沒有睡覺嗎?”他說:“還沒有。啊?是你嗎!查完哨了吧!來,跟我進來坐一會。”

這里是一所地主的莊院,房子比較整齊。副主席住的屋子里擺著幾把古式的椅子和一張古式的桌子,桌上擺著一盞半明不暗的油燈和幾樣簡單的文具,另外還放著一個小紙包。墻上掛著一張大地圖,看來,副主席是在研究進軍路線。在暗淡的燈光下,副主席的臉上顯得又黃又瘦,眼睛也不如以前那么奕奕有神,唉!首長們也拖得夠受的了。

坐下了以后,副主席問我:“你們五連還有多少學員?”我回答說:“在遵義、土城戰斗中傷亡了一些,現在還有一百二十多人。”接著他又問到我連的行軍情況、學員情緒、武器裝備等情形,我都一一的作了回答。副主席沉呤了一會兒笑著說:“你們五連在遵義、土城時打得很好,以后千萬要保持這個光榮啊。”說完打開桌上的紙包要我吃餅干,這是警衛員給他預備的夜餐。我說:“首長吃吧!我晚飯吃多了,現在還肚子脹呢。”副主席把紙包推到我面前,再三要我吃。我只拿了小半塊,一邊嚼一邊等著副主席問話,但他一直沒有說什么,最后說:“好吧!不早了,休息去吧。”

從副主席屋里出來,我心頭猜疑不定,副主席這樣詳細的了解我連的情況,是一般的調查呢,還是在挑選什么重要任務的對象?想到這里,心里怦怦直跳,后悔剛才沒有大膽的問個明白。

第二天,部隊沒有出發,學員們都有抓緊時間做些清潔衛生和糧食補充等工作:一些人圍著院子中央一口大鍋煮虱子;一些人弄了些稻谷在推米;有些人在補衣服;還有些人在擦槍、磨刺刀。我和一些學員坐在房檐下打草鞋,一面打,一面聽著大家嘰嘰咕咕在那里談論。有人說:“后面敵人追得那么急,我們倒停下不走了,你看奇怪不奇怪!”他一說完,就有人答腔:“這有什么奇怪的,一個是等著跟他們打一仗,再不就是前面有大任務,需要準備。”又有人插嘴問:“你說有什么大任務?是攻打昆明呢?還是搶渡金沙江?”這一問,沒人作聲了,都拿眼睛朝我看,我說:“上級沒指示,誰知道是干啥呢。”

下午,準備工作都做得差不多了:衣服洗的洗了、補的補了,糧食袋子又鼓了起來,槍枝刺刀又擦得閃閃發光。學員們三三兩兩的跑來問我怎么還不走,我心里本來著急的不得了,這一問更問得煩躁,便跑出去轉轉,打聽打聽消息。

這個村子倒不大,有個二三百戶人家,綠蔭蔭的水田圍著一所所竹籬茅舍,顯得十分清靜;老百姓的生活還不錯,比貴州要強得多。根據服裝上看,少數民族數目還不少,只是每家除一些老幼婦孺以外,年青男女差不多都跑光了;不用說,這又是國民黨搞的鬼——打仗打不過我們,盡會編造謠言。在一所空無一人的小學門前,我在被風刮得亂飄的紙片當中看到一張云南省地圖,心里一喜歡就撿了起來。過去打仗總是靠上級指方向,靠向導帶路,連個東南西北也摸不大清;有一張地圖,雖然簡單,也比沒有強多了。根據圖上看,我們要北上抗日,金沙江是一定要過的。金沙江,這又是我們的一道難關,敵人防守的嚴密是不用說的了,如果強渡的話,少不了又是一場大戰。

回來的路上,在中央機關門前走過時,看見人來人往,匆匆忙忙,像是在開會。雖然其中有我認識的干部,但也不好意思問。到各連去轉了轉,人家也是莫名其妙,看樣子,在我們長征路上,又出現什么新的重大問題了。

第三天上午,聽說敵人追兵日益迫近,已經開始采取包圍形勢了,但還是沒有命令作任何行動。每個戰士的心情,都有越來越不安。中午,我突然看見傳令兵朝我們連走來,我趕忙迎上去問:“團長叫我們吧?”傳令兵說:“你怎么知道的?”我一聽這話就知道是真的了,心里一高興,拉著李指導員就往團部走。

團部屋子里坐滿了人,除我團的陳賡團長和宋任窮政委以外,還有認得的和認不得的中央各部門負責同志,屋子里彌漫著旱煙葉子味,看樣子正在開會。見我們進去,陳團長以命令的口氣說:“中央決定我軍北渡金沙江,并決定我團擔負搶奪渡口的任務,我團也決定以二營為先遣支隊,并以你們五連為前衛連。你們的任務是:不惜一切代價,盡可能迅速地搶奪渡口,掩護后續部隊渡江,準備好了馬上出發!”他說完了又指著旁邊一個穿黑衣服的同志說:“中央派一個工作組和你們一同前去執行任務,這是組長李同志,由他統一負責。”我們和李同志握握手,簡單地商量一下出發時間,便回到了連里……

閱讀這段文字時,我的心里是那樣親切和溫暖,因為蕭應棠在柯渡鎮這兩天休整的時光,恰如F基地剛剛進駐柯渡的情景。彼時,基地本部“大石洞”營區和醫院尚未建成,全體軍人均分散借住在柯渡鎮附近的老鄉家里,做飯時互相送飯菜給對方。

在從昆明通往F基地的國防公路修通以前,滇北是極為封閉的地區。盡管柯渡回民素有行商的傳統,但那時趕著馬幫翻山越嶺到昆明要走五六天,很多人一生也沒有到過省城。但是,柯渡人卻牢牢記住了當年那支仿佛從天而降的紅軍。一些上了年紀的老人,常常盯著父輩們軍帽上閃閃的紅星,探問他們與當年戴著同樣紅星的那支隊伍的淵源,父輩們總是自豪地說:“我們就是那支紅軍部隊啊!”于是,老鄉們開始奔走相告:“當年的紅軍又回來了!”

那時,我的父母都是大學畢業的文藝青年。在繁星滿天的夜晚,父親常常吹起笛子,母親就會唱起那首剛剛流行起來的著名電影歌曲:“夜半三更喲盼天明,寒冬臘月喲盼春風,若要盼得喲紅軍來,嶺上開遍喲映山紅……”

紅軍經過柯渡的那個春天,正是映山紅開遍原野的季節!

6

據載,4月30日,軍委縱隊、五軍團和三軍團全部進入柯渡地域,作搶渡金沙江的準備。一軍團則向元謀龍街行動,沿途連克祿勸、武定、元謀三縣城,以U形路線迂回進軍300余公里,將各路追敵吸引過來,這就使軍委縱隊、三軍團有可能實現秘密渡江。

5月1日,軍委縱隊經雞街入祿勸縣境,順利通過了普渡河鐵索橋,當晚抵達小倉街(今翠華鎮)。同日,干部團前衛第五連和中央前衛偵察組,于傍晚趕到皎平渡口,搜索到兩條舊船,并于當晚渡過金沙江,消滅了對岸的川軍守敵,控制了渡口。

以此記述反推,蕭應棠連領受任務從柯渡出發的時間,似為30日下午。

但按蕭應棠的記述,本連應是29晚宿營丹桂,30日休整準備一整天,第三天即5月1日傍晚銜命出發,經過一整夜又一整日不眠不休的連續行軍,于5月2日傍晚到達皎平渡。

我以為蕭應棠的記述是準確的。

據后來測算,蕭應棠連24小時急行軍走了近100公里(柯渡至皎平渡直線距離為95公里)。途中,素以腳力著稱的當地向導被累癱了,為了不耽誤趕路,只好走一段另換一個向導。最后一個向導是一個抽大煙的中年漢子,但對通往金沙江渡口的路非常熟,犯了煙癮走不動時,只好讓其掰碎大煙塊嚼著吃,由學員們輪流架起來,像離地飛行一般地疾走。

多年以后,我曾想象站在普渡河東岸海拔4100米的轎子雪山頂峰,俯瞰在普渡河西岸向金沙江渡口狂奔的這支開路先遣連,他們一個晝夜的急行軍,跑了兩個馬拉松還有零頭。那時的他們,一定無暇向東眺望一下這座常年被積雪覆蓋的大山,更不會想到四十多年以后,自己所在的這支尋路突圍的隊伍,會在這座雪山下建起一座導彈陣地。

轎子雪山腳下的轉龍鎮,是F基地最重要的單位——導彈發射團駐地,導彈陣地位于鎮子西面洗馬河邊的“紅旗山”。因為這里距離F基地大本營“大石洞”太遠,發射團的孩子均在基地子弟學校住校,父母“大撒把”不管,令我們這些每天都得回家的孩子極為羨慕。

“紅旗山”比每日眺望可見的大黑山、饅頭山更為神秘,以彼時的年齡和認知能力,我們根本不知道那里在干什么。多年以后,重游故地的老兵們上傳到網上的“紅旗山”遺址照片,是被灌木、荒草遮蔽的莫名其妙之地,卻招惹得無法親臨現地的更多老兵淚落鍵盤。

我在網上找到了一份發射團老兵吳言高的撰述,記述了自己“反擊一號”初次試驗的經歷,可供讀者對那里的神秘工作予以想象:

1972年1月,四部(F基地原番號——筆者注)在云南祿勸反導彈試驗場區執行了一次反擊1號大推力固體試飛彈飛行試驗,代號為411-3。這是繼東風場區反擊型號武器試驗之后,在新場區進行的第一次試驗……

由于工作崗位的關系,發射團長趙作文帶我參加了導彈試驗任務前最后一次各試驗團站領導工作會議。會議地點在四部試驗指揮中心(設在101制導雷達機房),會議由張孝德副部長主持(張孝德是擊落竄犯我國領空的美國U-2高空偵察機的三個地空導彈營中其中一個營的營長,趙作文是副營長)。聽完各團站領導的試驗準備工作匯報后,張副部長認為一切工作準備就緒。為了慎重起見,張副部長最后一次問趙作文團長,你們發射陣地準備工作做好了嗎?有沒有把握?我要下決心確定發射日期了!趙作文團長轉過頭問我:小吳,你有把握嗎?我堅定地回答,有把握,萬無一失!張副部長說,好!我就逐級向上匯報了。

經報請中央軍委和周恩來總理批準后,1972年1月17日15時47分,反擊1號大推力固體發動機空中試飛彈順利發射升空。這次試驗任務中擔任四部試驗指揮中心一號指令員的,是司令部作試科的于超仁參謀;我是發射陣地發控室的發控技師,也就是按發射按鈕的操作手。

此次任務是根據411-2試驗的結果,對試飛彈發動機作了改進,試驗目的是重新檢驗發動機工作性能。試驗結果發動機工作正常,但發動機噴口擴散段被燃氣流燒蝕穿洞,穩定尾翼受大氣加熱而被破壞,使彈體失去平衡,阻力迅速增大,導致部件提前落地……

這是一次僅取得“部分成功”的試驗,在父輩的講述中亦稱為失敗的試驗。

據載,在這次試驗失敗之后,周恩來總理在聽取下期試驗準備工作匯報時說:“要認真總結經驗,試驗的目的就是總結經驗,不斷前進。我們很多東西是勉強上去的,勉強上去就無法穩定。我總是鼓勵大家,又提醒大家,不要滿足現狀,要把經驗總結起來,要發動群眾,把群眾的智慧集中起來,是可以解決問題的,但要快些!”

回味這番講話時,我總是會忽然穿越到1935年4月29日夜,彷佛看到周恩來將那塊包著點心的紙包推到蕭應棠面前,向他娓娓地詢問連隊的情況而欲言又止的神情。

這一年,又經歷了數次失敗后,參試官兵終于找到失敗癥結為導彈“過渡艙”設計缺陷,發射試驗的組織實施沒有問題。此后,即轉入設計單位改進導彈研制的漫長過程。

7

同樣是面對周恩來賦予的任務,1935年的蕭應棠比1972年F基地的官兵幸運很多。

5月2日傍晚,蕭應棠連抵達金沙江渡口時獲悉,川軍已經知道紅軍進入云南,害怕我軍搶渡金沙江,連日來陸續增兵駐守在金沙江北岸幾百里防線,不但控制了大小渡口,而且把所有船只都擄過江去,斷絕了兩岸交通。皎平渡的敵人,還不斷派出便探過江探查情況。當日,這些探子們不知道跑到哪里去了,送他們過江的船一直候在江邊。當我前衛偵察組走到江邊時,一個船夫以為是自己人回來了,懶洋洋地問道:“回來了嗎?”學員們隨機應變說:“回來了!”緊跟著幾個箭步竄上去,槍口對準了幾個船夫的胸腔。

蕭應棠迅速地趕到江邊,安慰嚇得發抖的船夫,然后向他們了解對岸的情況。船夫介紹說:對岸鎮子不大,原來有一個管收稅的厘金局,有保安隊員三四十名;今天早上又來了正規軍一個連,住在鎮子右邊。鎮子中央臨江處有一個石階碼頭,碼頭上經常有一名保安隊員放哨;最近因為情況緊張,又添了一名。敵人雖然害怕紅軍過江,但是認為這里不是主要渡口,也不會來得這么快,所以防守不太嚴密。

但此時蕭連僅奪取到一只船,一次能運送過江的戰斗兵力不夠。

幸運的是,在船夫的協助下,又從附近江邊撈出了一條破船,用布把漏洞塞上,勉強能用。

蕭應棠和副營長霍海元研究了一下,決定馬上過江。李指導員動員了一下船夫,并答應多給他們大洋和鴉片煙,這些人平時也受敵人的氣,現在見到好處,便滿口答應說:“隨長官吩咐!隨長官吩咐!”

蕭應棠決定帶一排、二排首先過江,令三排在南岸警戒:如過江船只有變化,隨時以火力支援。霍副營長和李指導員、工作組也都留在南岸。

三排沿著灰色的沙灘左右散開,槍口瞄準了燈光閃爍的鎮子。蕭應棠帶領一、二排分頭靜悄悄地上了兩只船,交代了上岸后的行動以及一些緊急情況的措施后,兩條木船便一先一后解纜離岸了。

這是一個有微風的夜晚,在三百多米寬的江面上,波浪急速向下游翻滾著,木船被浪頭打得砰砰作響,忽上忽下顛簸不停。有幾個學員幫著船夫搖櫓,其余的都靠在一起緊緊地抱著槍,避免被飛起來的水沫打濕。

離北岸越來越近了,鎮子的輪廓已可以看清了,房屋窗子的燈光也更加亮了,偶爾可以看見幢幢的人影和聽見人的吆喝聲。想著幾分鐘后便要發生戰斗,蕭應棠的心緊張起來,握緊了駁殼槍,目不轉睛地望著鎮子,心里突然涌起了一個念頭:“老天爺,千萬保佑我們過得去啊!”

船靠岸了,蕭應棠輕輕推了推身邊兩個預先派好的學員,他們便端著槍跨上岸去,迅速地沿著石級往上走。只聽見一個四川口音的啞嗓子喊道:“喂!你們怎么搞的?才回來。”兩個學員沒有答話,接著便傳來一聲低沉而嚴厲的喊聲:“不準動!”聽見這一聲喊,蕭應棠便帶領學員跑步上去,俘虜了兩個敵哨兵。

蕭應棠經簡單訊問俘虜,口供和船夫說的一樣,便命令一排上街向右打正規軍,二排向左打保安隊,發展情況隨時向自己報告。蕭應棠的指揮位置就在這個小碼頭上。

此時,兩只渡船又返回南岸接后續部隊去了。

按照預定計劃,蕭應棠讓通信員收集了一些茅草在江邊燒起來,這是報告先遣連已經渡江的訊號。火很快著了起來,映得江面上也蕩漾著紅光。

訊號已經發出,各排的行動要一切順利才好。蕭應棠正在想著,忽然街上“叭叭”響了幾槍,接連又響了幾下,就沉寂了。怎么回事?既打起來了怎么又沒有動靜了呢?蕭應棠正在著急,一、二排的通信員都跑了過來。

原來,當一排到達敵人連部門口時,哨兵喊道“誰?”這時候,被我們教好的俘虜答道:“自已人!保安隊的。”敵人又要問什么時,被前衛班沖上去抓住了。問了一下情況后,全排進入院子,分頭向幾處房子跑去,踹開房門大喊:“繳槍不殺!”誰知門一踹開,滿屋子煙霧騰騰、香氣撲鼻,原來敵人都躺在地下對著小燈吞云吐霧呢。聽見這一聲喊,這些人先是昂起腦袋發愣,接著就慢慢地舉起雙手爬起身,在閃亮的刺刀前面走到院子里去集合。只有連長和幾個軍官在另外一間小屋里打了幾槍逃走了,因天黑路生,學員們也沒有去追。

二排的經過大致和一排相同,他們是冒充納稅人混進去的。那些個抽鴉片煙、打麻將的保安隊員,被學員們像捉小雞一樣一網打盡,連隊長都沒有跑掉。

一切順利!蕭應棠興奮地把駁殼槍往套子里一裝,命令通信員在岸上再燒起一堆大火,發出已控制渡口的第二個訊號。

此時,正在趕往渡口的渡江先遣隊司令劉伯承懸著的心放下了,命令干部團:“告訴先遣連,往北岸的縱深發展,把川軍頂住!命令后梯隊趕上去,抓緊時間渡江!”

先遣連奉命繼續北進。大家的肚子實在是餓了,街上一個小點心鋪子主人已經跑了,蕭連官兵留下十幾塊銀元,斂了大約三十斤點心,每人分了幾塊邊吃邊趕路。

走了大約十幾里地,蕭應棠決定休息。安排了警戒哨兵后,官兵們倒在地上就睡著了。

剛睡一會兒,蕭應棠被一只手猛烈地搖醒,原來是霍副營長又上來了:“蕭連長,快起來,繼續前進!”蕭應棠心里一驚,趕緊坐起來:“有情況嗎?”霍海元用手一指遠處的高山說:“沿這條路上去四十里便到山頂,如果被敵人占領了,居高臨下對我們威脅極大。團長命令我們在拂曉前一定要占領這個地方,更進一步擴大我軍的縱深,鞏固渡口。”

蕭應棠疑惑地問:“我們干部團加上中央機關首長一天也就過完了,還用持久鞏固渡口做什么?”霍海元笑笑說:“現在主力部隊的千軍萬馬都要從這里過江。”蕭應棠說:“什么?一、三軍團都從這里過?”霍海元連連點頭說:“對了!對了!”

據載,5月3日一軍團趕到了龍街渡口,三軍團趕到了洪門渡,但這兩個渡口都缺少船只,加上江寬水急無法架橋。軍委遂命令兩個軍團,都迅速轉至皎平渡過江。

在江邊的一個山洞里開辟了指揮所后,劉伯承給中革軍委發去了電報:“皎平渡已在我手中。有船7只,一日夜可渡萬人。軍委縱隊5日可渡完。”電報發完,極度疲憊的劉伯承不禁心生萬般感慨,他對身邊的人說:“干部團的同志一天走近兩百里的路程,是黑夜,又是難走的山路,還有敵人。一個人怎么能一天走這么遠的路?他們走到了,而且還打了勝仗。靠什么?靠覺悟,靠黨。沒有這些,根本做不到!”

從3日至9日,在7天7夜的時間里,紅軍主力就靠7只小船從皎平渡渡過了金沙江。

此外,擔任全軍后衛的九軍團在南渡烏江以后,奉軍委命令一直在黔西繞圈子,時東時西,忽南忽北,牽制了敵人部分兵力。直到5月6日,到達云南東川與巧家縣之間,并于9日在樹桔渡順利地渡過了金沙江。兩天以后,敵人的追兵才趕到南岸,但紅軍已經毀船封江,遠走高飛,無影無蹤了。

8

我曾在網上檢索金沙江功臣蕭應棠的簡歷,意外地發現他是陜西長安人,是我的老鄉。

我在F基地子弟學校小學五年級的班主任李松柏老師,就是長安人。她教語文,長安方言把水念作“沸”,把船念作“煩”。

蕭應棠在給學員們下達命令時,是不是也會說:“快上煩!小心沸!”

蕭應棠應該是行伍出身,1929年在大冶兵暴時參加紅軍。他是開國少將,最后做過65軍軍長、內蒙古軍區副司令員。但我更感興趣的是,抗戰時期蕭應棠隨聶榮臻去了晉察冀,在晉察冀軍區一分區擔任過淶源支隊長、三團團長和分區司令員,是聶榮臻手下的得力干將;而聶榮臻正是后來包括F基地在內的整個國防科技戰線的統帥。

那么,一個腦洞大開的問題來了:

F基地選址在柯渡鎮這個事,聶帥有沒有征求過蕭應棠的意見呢?

多年以后,提到柯渡鎮,蕭應棠會不會想起周副主席將那塊包著油紙的點心推到自己面前的那個夜晚呢?

蕭應棠在回憶中,始終將自己率領的隊伍稱為“學員們”,而不是“戰士們”。因為他們都是連排級干部,是政治、軍事素養較高的紅軍軍校學員。如果兵員充足,他們每一個人都可以像連長蕭應棠那樣指揮幾十、上百的人槍;但在搶奪皎平渡之夜,他們都成了戰斗員。

這是怎樣精銳的戰斗員啊!網上有篇文章稱干部團為紅軍的“御林軍”,“每人配有一長一短兩支槍,再配上繳獲的鋼盔,一出動人們就認出是干部團來了”。雖然有些夸張,但大致符合史實。

我很想把F基地比作紅軍的干部團,這不僅是說這支由聶榮臻元帥掌管、大科學家錢學森指導的國防科研部隊,在全軍干部比例最高、平均學歷最高、擔負使命直接關乎國防戰略;還包括他們“獻了青春獻終身,獻了終身獻子孫”的特別忠誠,還有“干轟轟烈烈事,做默默無聞人”的特殊品格。

我相信自己是幾十年后第一個公開講述F基地這段往事的。關于F基地的歷史,沒有任何一部文學或者影視作品提及。曾在F基地服役過的數萬軍人,如今沒有幾位仍留在軍中的。這正如蕭應棠率領的渡江先遣連,或者稍后的飛奪瀘定橋的二十二勇士、強渡大渡河的十八勇士,除了蕭應棠、孫繼先、廖大珠幾位代表人物,其他的勇士多不為世人所知。

這正是我要把紅軍的故事和F基地的故事捏合在一起講述的原因,何況他們前后腳地擁有同一個舞臺——柯渡鎮。正如我的父輩們當年向柯渡老鄉所作的自我介紹:“我們就是那支紅軍部隊啊!”

F基地的“反擊一號”試驗,有一個堪稱燦爛的結尾:

在幾乎沉寂7年之后, F基地于1979年迎來了飛行試驗的春天。

當年8月25日,第一發模型遙控彈飛行試驗彈成功。

當年9月13日,第二發模型遙控彈飛行試驗彈成功。

我至今仍清晰地記得,那是升入初中一年級剛剛開學不久,在上學的山路上,一束耀目的光焰忽然流星般自西北掠空而過,我和我小伙伴們都真的是驚呆了。現在想來,那正是第二發模型遙控彈飛行試驗彈。

這兩次飛行試驗成功之時,正值毛澤東主席發出“640指示”15周年之際,F基地為中華人民共和國成立30周年獻上了一份厚禮。

正當全體參試官兵滿懷信心準備迎接新任務之際,次年春天,“反擊一號”的研制和試驗宣告停止,從這天起F基地結束了使命,不久即被撤編了。據說,F基地撤編的主要原因是迫于財政壓力,一個統計數字為:截至撤編前,除新疆、云南兩個靶場建設之外,僅科研經費國家已支出6.8億元。今天看這個數字似乎不算什么,但是那是1980年,中國的改革開放剛剛啟動。

也許,正如那句俗話:錢不是萬能的,但沒有錢是萬萬不能的。

作為聶榮臻元帥副手的張愛萍將軍曾有句名言:“再窮也要有根打狗棍!”但有時候,也需要先攢點錢,再置辦一條更好的打狗棍。

我是1981年隨父親調離F基地,轉往秦嶺深處的衛星測控中心,仍幸運地留在這個國防科研部隊系統內。對于“大石洞”的孩子來說,此后的幾年的共同記憶是,每天都會發現班上的同學忽然就少了幾個,后來大部分都永遠地告別了軍營,像我這般幸運的并不算多。

忽然之間,我的父輩們和小伙伴們就消失了,就像當年匆匆來到柯渡又匆匆離開的紅軍。

“若要盼得喲紅軍來,嶺上開遍喲映山紅……”

但我知道,這首歌將永遠在F基地的老兵們心里暗暗回蕩著,特別是每當看到這樣的新聞:

2007年1月11日,中國西昌衛星發射中心發射的一枚開拓者1號系列火箭攜帶動能彈頭,以反方向8公里/秒的速度,擊毀了軌道高度863公里、重750公斤的已報廢的“風云一號C”氣象衛星。試驗由美國監測到,1月23日中國外交部予以證實。

2016年7月8日,美、韓兩國宣布將在韓國部署“薩德”系統。8月19日,中國新華社發表通訊《大漠中書寫反導人生》,隆重宣傳了西北某基地研究員、國家863計劃某專家組副組長、我國著名反導試驗專家陳德明的事跡……

F基地不在了,但F基地的遺產和使命仍在繼續著;

紅軍離開柯渡了,但紅軍的夢想已經如映山紅般開遍神州!

已有0人發表了評論